Friday, July 11, 2014

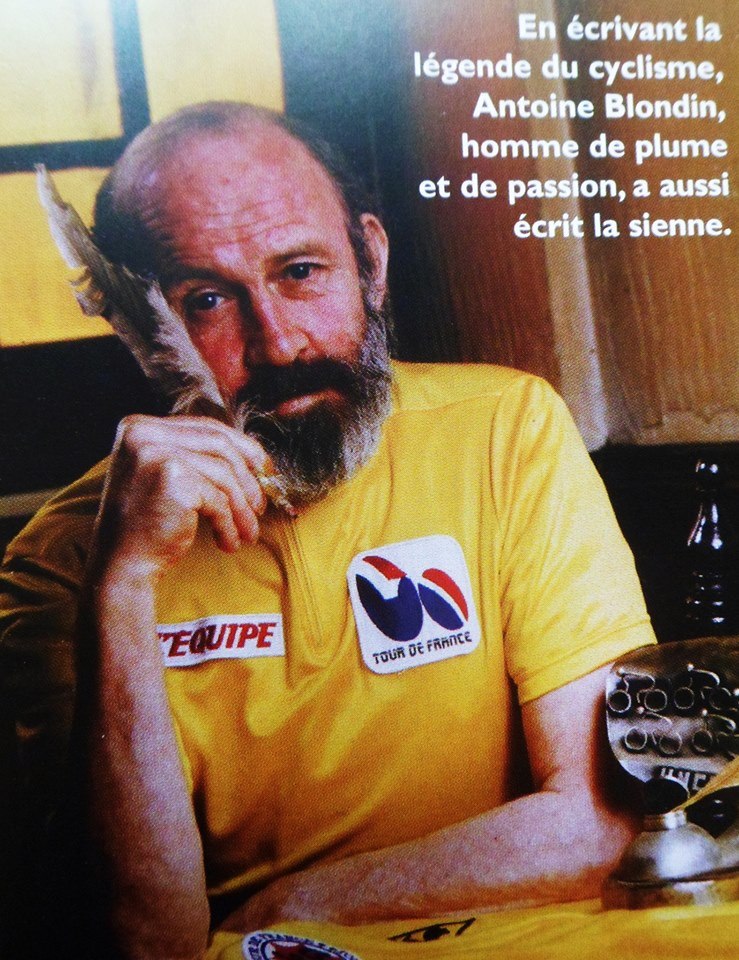

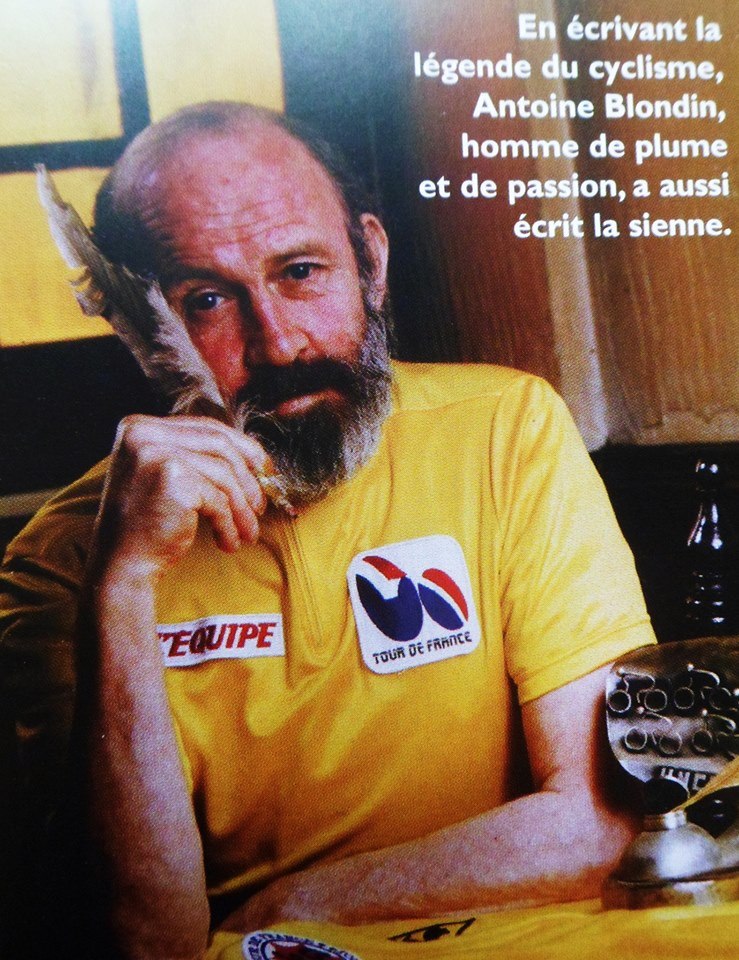

Six heure. La douche tente de me réveiller. Je pense sans raison particulière à cet extrait du Hussard Bleu de Roger Nimier que j’avais noté il y a plusieurs années : « Je déteste à l’avance ces dix ou douze personnages que je me prépare à jouer, l’un après l’autre, dans l’avenir. » Pour une fois, j’ai le sentiment que je ne joue aucun personnage mais bien de retrouver ce qui fait mon essence. Quand l’après-guerre encensait une littérature engagée, les Hussards s’attelaient à une littérature pour la littérature, sans la sacrifier à la politique. Aujourd’hui, à l’heure de la performance, de Strava, des cardiofréquencemètres amateurs, nous faisons du vélo pour le vélo, par amour du cyclisme, de l’aventure, du récit. Sommes-nous Les Hussards de la route ?

En quittant Paris, nous passons un pont que borde une rangée de caravanes crasseuses. Derrière la rambarde, trois gitans nous regardent puis nous sifflent. A chaque périple, nous croisons ces gens du voyage, comme s’ils devaient marquer quelque chose. Le symbole d’une vie en marge, le signal que nous quittons la ville, entrons dans l’inconnu, l’aventure.

Le long d’une nationale, le souffle des poids-lourds n’atteint pas notre volonté. Je serre les dents, prie la Sainte Vierge, et augmente la cadence jusqu’à la prochaine sortie. Le brouillard nous enveloppe. L’hiver fait de la résistance, tient à nous indiquer que nous passons au Nord. Tels des cow-boys, nous prenons les bourgs. C’est du moins la sensation que nous avons en franchissant les panneaux qui marquent l’entrée des villes fleuries. Le lycra et le mérinos coloré tranchent avec la mise propre et repassée des citadins que nous croisons. La sueur et la poussière du chemin nous rendent arrogants. Nous sommes Clint Eastwood sorti de ses hautes plaines. D’ordinaire civilisés, nous faisons scintiller nos canines lorsque nous croisons les croupes rebondies des beautés locales. Un peu plus et nous nous arrogerions un droit de cuissage, oublieux de nos tenues moulantes qui, une fois les cales posées sur le bitume, ont perdues bien du panache.

Qu’est-ce qui nous pousse à avancer ? Cela a tout juste un peu plus de sens que de s’arrêter ou de rebrousser chemin. Le goût de l’anecdote, l’humour et l’optimisme nous font prendre les galères pour une couche de vernis sur notre légende personnelle. Au fil des kilomètres, nos yeux s’aiguisent, immortalisent ces panneaux décalés, ces contrastes que nous ne pouvons continuellement photographier. Alors nous imprimons sur nos rétines ce que nous raconterons autour d’une bière, ou sur le papier ligné d’un carnet de poche. Laurent Laporte casse sa pédale à 10km de Bruges, et franchit la porte fortifiée en pédalant d’une jambe ? C’est une tournée d’Akerbeltz votée à l’unanimité de nos amis pour le plaisir de l’entendre raconter l’histoire.

Franchir les portes de Bruges donc, y errer parmi les touristes, rebrousser les sens interdits, et puis échouer dans les courants d’air d’une terrasse pour y entrechoquer deux pintes qui valent toutes les médailles d’or. Le soir tombe, le temps ne laisse plus de place à l’erreur. Il faut se restaurer. Mais où ? Ce sera Breydel de Coninc. Une table nous est réservée à l’étage, nous nous y installons dans nos maillots Rapha, commandons une Westmalle Brune, des scampi’s et deux homards sans un regard pour le prix, avec une spontanéité qui nous étonne encore. Le plat est délicieux, cela ne fait aucun doute, mais seule la situation s’inscrit dans ma mémoire. L’allure de banquet pantagruélique est accentuée par tout l’attirail nécessaire à la dégustation du homard : bavoirs, pinces, piques et saladiers, auxquels s’ajoutent de nouvelles bières. Dans l’assiette, la bête est disséquée, fendue comme nos sourires. Les fourchettes dardent ces chairs blanches baignées de beurre et les pinces éclatent sous les mâchoires du casse-noix. Nous nous gorgeons de leur contenu avec la réjouissante paillardise des sujets de Bruegel l’Ancien. Heureusement que le lycra est une matière élastique.

Gonflés, saouls, repus, la réalité s’abat sur nous comme la nuit sur les canaux. Nous retraversons ces derniers en direction d’une auberge extérieure. Nous errons au chant des crapauds, balayant de nos phares une rue que bordent des chantiers sans fin. Les kilomètres défilent. Toujours rien. Laurent trouble une inquiétante réunion qui a lieu dans un cabanon. Dieu merci, ces conspirateurs flamands ne sortent nul coutelas mais nous confortent sur notre route. Il est près de minuit. Ce qui ressemble à notre motel n’est que porte close depuis plusieurs heures. Quelqu’un se roule une cigarette en regardant la nuit sur le canal. Grâce à ce bon samaritain aux airs de péril jeune nous entrons dans l’auberge avec nos vélos et volons une paire de draps pour nous en servir de serviette éponge. Douchés, nous ressortons sur la terrasse et dégotons un distributeur de Duvel. Le sommeil nous cueille. La crève sonnera le réveil.

Sans un regard en arrière, nous traversons les polders avec l’allure de retraités. Dans nos roues, un petit lapin détale. Nous l’imaginons annoncer à ses pairs : « c’est le Redingote-Express ! C’est le Redingote-Express ! » et nous franchissons notre seconde frontière en trois jours, photo à l’appui. A quoi ressemblera Sluis ? Nous sommes partis sans même nous poser la question. Est-ce une ZAC ? Une sorte de Disneyland de la braderie ? Le temple de la débauche et du divertissement criard ? Rien de tout cela. Ce mignon petit village borde une rivière, les vieux s’y promènent en amoureux et les enfants courent sur les pavés, rappelés à l’ordre par leurs parents en Ralph Lauren rose ou vert tendre. Nous empruntons une rue pittoresque et nous arrêtons devant Frans Boone qui vient d’ouvrir. Depuis l’intérieur, il devine que nous sommes les deux cyclistes parisiens qui lui ont envoyé un mail trois jours avant. Dans son arrière-boutique, Laurent devient littéralement fou. Je suis plutôt amusé de découvrir cet univers dont je ne connais que les grandes lignes. Je passe des costumes de tweed par dessus mon maillot rose et mon cuissard, plonge mes mains tâchées de cambouis dans des mérinos John Smedley et des cachemires Aspesi, essaye d’imaginer l’effet d’une pochette Cucinelli malgré l’absence de poche de mon jersey. J’ai fait 400 bornes pour le prétexte d’un costume italien dont le fabriquant m’était inconnu une semaine avant. Pourquoi avoir tracé droit vers le Nord ? Pour l’illusion d’y trouver un produit dont je n’ai pas l’usage concret, le besoin, ou même le réel désir ? L’idée d’essayer de riches lainages sans avoir débotté mes Mavic à semelles de carbone depuis trois jours me paraissait suffisante. Après tout, cela vaut bien la pointe d’un couteau sur une carte routière, un doigt pointé au hasard d’une mappemonde.

Par Foucauld

(Ce texte a été écrit pour le blog du Redingote-Express, après être parti à vélo pour les Pays Bas en compagnie de Laurent Laporte de Where is the Cool ?)

Cyclisme § Gastronomie § Littérature § Voyages

Friday, July 11, 2014

Il faut nous voir déserter nos lits avant le chant du coq. En cuissard dans la cuisine, nous ingurgitons des œufs frits alors que demeure sur nos langues le goût du dernier whisky. Nous avons toujours un moment de doute quand le réveil sonne, que les fourchetées ne passent pas, mais il se dissipe immanquablement dès que nous sommes dehors, tous ensemble, malgré l’averse qui courbe nos échines.

Que cherchons-nous à vélo ? Ce n’est pas la performance, la vitesse ou l’ascension, même si nous aimons ces aspects concrets, ces symboles. Ce n’est pas non plus la soif de découverte : cela nous intéresse-t-il de voir si le lilas a fleuri à Chaville, le long des murs en meulière ? Il ne s’agit pas non plus de mériter quoi que ce soit ; ni bière, ni repas pantagruélique. Pendant l’effort, la perspective d’une viande grasse nous fait parfois avancer, mais plus l’arrivée est proche, et plus elle se dissipe. Alors, pourquoi tous ces kilomètres qui nous laissent complétement vide ?

Toute la semaine, nous avons l’âme de lycéens pensionnaires qui attendent la libération. Le dimanche venu, nous séchons la messe et avalons la distance du matin jusqu’au soir, au bord de l’indigestion. Sous la douche, nous semblons rassasiés par ces week-ends, mais dès que le lundi pointe son nez, nos esprits sont ailleurs, oublieux des pourcentages cruels, des vents de face et des crevaisons lentes.

La route vient nous replacer sur de bons rails, ceux des rêves d’enfant, de l’instinct, de notre nature. La vie, les études, le travail nous en avaient écarté. L’homme n’est pas un animal sédentaire. Ses yeux ne sont pas faits pour se brûler aux écrans de cristaux liquides, mais pour contempler le bal des cumulus, le vent dans le colza de la Beauce, le bitume qui défile. En roulant, l’homme élargit sa vie, précise son territoire. Il fait son Grand Paris à lui, pousse les murs de son esprit en franchissant le périphérique. Lorsqu’il pédale sans savoir quand il rentrera, s’il faut tourner à droite ou à gauche, il rend hommage à l’enfant qui lisait Nicolas Vanier, ou rattrape ce jeune actif qui termine un livre de Nicolas Bouvier pour s’échapper de l’open-space. Ah, nous autres jeunes actifs ! Actifs mais jusque-là si immobiles. Comment peut-on qualifier ainsi des gens si sédentaires ? Nous avons déjà voyagé dites-vous ? Mais les low-cost ne vaudront jamais la route ! On ne peut pas voir la planète avec quelque chose qui lui nuit, on ne fait que la consommer.

Désormais, fini le temps de l’attente, de l’attente d’un ordre ou d’un coup de fil, du bon vouloir de la fortune et des petits chefs. La route permet de revenir à l’essentiel. Avec elle, il n’est plus question de se battre pour être la première ou dernière roue du carrosse, ni même de prendre la place du cocher, mais bien d’être ce cheval qui aurait rongé sa longe ou son harnais. La route nous rend disponible à nous-même.

Nous ne sommes pas comme nos aînés les MAMILS, ces middle-aged men in lycra qui cherchent à se prouver quelque chose en se mettant au sport. Nous ne sortons pas à vélo comme on sort un chien dans la rue, un hamster dans sa roue, un taulard dans la cour. Nous ne pédalons pas pour nous défouler : l’acte ne serait qu’un temps mort, toujours trop vain. De ces MAMILS, nous partageons l’intensité de leur passion de néophytes, mais nous n’avons rien à nous prouver. Ou peut-être que si : nous cherchons la preuve que nous sommes encore libres.

Le vélo nous hante. Il nous hante par son histoire, et celle qu’il faut écrire. Peut-être parce qu’il est à l’image de la vie, mais d’une vie épurée d’un certain superflu, rendue à l’essentiel. Un essentiel d’effort et de joies, de difficultés et de récompenses, de solitude et d’amitié. La route aiguise l’œil et l’oreille. En venant nous bousculer dans nos habitudes, en nous astreignant à avancer, elle nous oblige à justifier l’instant, à cueillir la moindre anecdote le long du fossé. Il peut s’agir de l’image tenace d’un ciel menaçant s’inscrivant sur notre rétine, du chandail Les Shadoks d’un pompiste de départementale ou du bon mot de l’un des coureurs.

Le vélo nous nourrit de nous même et des autres, et ce que l’on peut en faire de mieux c’est d’en tirer des histoires ; les plus belles possibles, malgré nos pauvres mots. Des histoires qui ne toucheront certainement que nous, puisque nous lassons déjà nos proches lorsque nous parlons de notre passion. Mais peut-être toucherons-nous d’autres personnes, en leur donnant l’envie de faire de même, seuls ou avec nous ? A moins que nous leur offrions simplement le plaisir que procure la lecture, même celle du plus léger feuilleton.

Par Foucauld

(Ce texte a été écrit pour le blog du Redingote-Express, une équipe cycliste que j’ai créé avec ces messieurs de Redingote et Laurent Laporte de Where is the Cool ? pour courir la première édition de l’Eroica Britannia.)

(Photo : Paul VI et Felice Gimondi au départ du Giro d’Italia, le 16 mai 1974)

Cyclisme § Littérature § Voyages

Friday, February 14, 2014

Ôtons le bandana du Pirate, oublions sa barbiche, et ne gardons que le pur grimpeur. Pour cela, il faut prendre notre K-Way et contempler Marco Pantani dans le Galibier. Nous sommes en 1998. Sous une pluie battante et par quatre degrés Celsius, il y frôle le bitume comme l’ont traverse en patins un parquet ciré. Derrière, les autres s’embourbent. Alors Pantani continue à tirer son braquet dantesque, les pieds vissés dans une posture de ballerine. Marco l’Elefantino, ses airs de bête traquée, de chat famélique. Qui sont les gamins cruels qui lui ont fait des misères ? Pantani courbe le dos, et fuit, fuit vers la rédemption. Les épaules et le bassin bougent à peine, même lorsqu’il doit se maintenir en danseuse. Le col est passé, c’est la descente vers les Deux-Alpes. Tel un dogue, une moto le suit sans le lâcher. La caméra a remplacé les coureurs, cloués par ce temps d’Apocalypse. Avec neuf minutes d’avance, Marco Pantani trouve enfin l’abri de la ligne, qu’il rejoint les bras en croix. Ses paupières recouvrent ses yeux vides et c’est déjà fini. Sourire furtif sur le podium, l’œil noir malgré son maillot solaire, Marco Pantani n’a jamais été rayonnant dans la victoire. Il était de ces hommes dont on voudrait séparer la vie de l’œuvre. Est-ce pour palier à cela que chacune de ses échappées avait des airs de baroud d’honneur ? Comme si ce pouvait être la dernière.

Marco Pantani s’est définitivement échappé il y a dix ans, et ce matin j’ai fendu la pluie en pensant à lui.

Par Foucauld

Cyclisme

Thursday, January 2, 2014

Pourquoi quitter les montagnes ? Depuis la vallée, les sommets enneigés s’offrent sous des angles moins familiers. Me tourneraient-ils le dos de mépris ? L’air vif est celui d’une dernière provision. Bientôt, j’entrerai en apnée. Quelque chose là-haut me rendait meilleur.

Une dizaine d’heure plus tard, le dernier accord retentit dans un bar parisien. Les lumières s’y rallument comme sonnent les cloches des cours de récréation. Je pédale dans la nuit, le dernier virage approche. Il ne viendra pas. La masse sombre d’un camion décide de battre de l’aile. La portière s’ouvre brusquement, je suis projeté dans la voie parallèle. Derrière, les voitures fondent sur moi comme des charognards. Je ramasse mon vélo, mes lunettes, et vais m’effondrer sur une barrière, le corps plié comme une serviette qui sèche. Je reprends mon souffle dans l’indifférence générale, palpe mes côtes meurtries, contemple les lambeaux de mon pantalon ouvert sur un genou sanguinolent. La nuit peut être une transition douloureuse.

Une auto me cueille au saut du lit pour me conduire à un canapé bruxellois. On m’apporte un Orval qui promet de me requinquer. Dehors, les gens déambulent avec l’air d’attendre le réveillon comme un second Noël païen. A l’heure dite, tout tonne dans le Manoir des Fils. Passion a fait le déplacement, les ardennais également. Les cliques de fêtards mélangent leurs styles distinctifs au son de la oï des Vilains. « Nous sommes des hooligans ! Belgique Hooligans ! ». Dans la cour, les fusées sifflent, les bouchons de Mathusalem pètent et les bises claquent. Il faut déjà partir. Les fêtards s’étirent, le groupe éclate. Comme le vers qu’un gamin tranche en petits bouts, nous continuons à évoluer distinctement. L’un prend le tram, l’autre cherche à s’incruster dans les fêtes croisées, et certains se perdent. Tôt ou tard, tous se retrouvent dans un duplex. Il y a là du rap, d’impudiques trios, de l’urine partout. Le propriétaire souhaitait-il la mort de son logement ? Toutes mes cartouches sont brûlées, la chasse est finie.

Le premier de l’an aspire toute vie des artères citadines. Il faut réactiver la pompe. Westmalle, chips goût bicky, gaufres fourrées, toutes les méthodes sont bonnes. Si les villes d’ailleurs nous offrent plus que ce que nous leur donnons, d’où vient ce vide en les quittant ? A quel moment leur laissons-nous un pan de nous même ? Sur la route du retour, les essuie-glaces ne chassent pas que la pluie. Le cœur est un organe qui a du mal à se régénérer.

Par Foucauld

Cyclisme § Musique § Nuit § Voyages

Wednesday, November 13, 2013

Dans le Bois de Boulogne, la nuit couve encore les avenues qui mènent à l’hippodrome. Matinales, les voitures de police contrôlent déjà les automobilistes en excès de vitesse. Elles ont délaissé les camionnettes des travelos, rentrés se coucher après une nuit à se les geler en collants. Les miens ne sont pas résilles, mais plutôt renforcés d’une peau de chamois, car je me rends au « Morning Ride » organisé par Rapha, le prestigieux équipementier cycliste.

Il est 7h30 lorsque Gildas et moi débouchons sur « l’anneau » dans une bruine hostile. Nous commençons à tourner à la recherche du café promis par la marque, mais il n’y a personne. Ni cycliste, ni représentant. Alors que nous amorçons le second tour, nous croisons Julien des Street Pistard en sens inverse. Il est comme nous, sans info. Le problème de Longchamp, c’est qu’en tournant à allure identique autour d’un même axe, on a de fortes chances de ne jamais croiser les autres. Le soleil a rendez-vous avec la lune… mais les deux se posent un lapin. Heureusement, les courageux finissent par se retrouver, et un break s’arrête à nos côtés. En descendent trois personnes du staff Rapha, dont un cycliste et sa monture. Pas de café pour nous sortir des brumes du sommeil, il faut d’abord le mériter ! Le peloton s’élance en file indienne. Le rythme est rapidement imprimé et la casaque solitaire du Street Pistard est notre ligne de mire. Sortie de virage, relance à quarante-cinq kilomètres heure, et l’escadrille passe en double file, dans le crépitement des roues libres. Nous pourrions appeler cela la « formation discussion », puisque chacun en profite pour faire connaissance, ou se reluquer la bécane comme dans une convention de motard. Il y a des tours concentrés, et d’autres où la relâche permet de s’abreuver, avant que les fourmis dans les jambes de certains ne les poussent à l’échappée solitaire. Au bout d’une heure, nous voyons le break revenir, mais d’un commun accord nous poursuivons l’entraînement, dans le sillage humide de nos roues surgonflées. La boue constelle nos visages, nos chaussures à semelles de carbone ne sont plus que des bassines où nos orteils transis macèrent. Et dire que d’habitude nous ne sommes pas encore levés à cette heure… L’appel du café devient insoutenable. C’en est assez. Clic. Clic. Les pédales se déclipsent. Nous descendons de selle et nous ruons sur les gobelets, nous gavons de viennoiseries avec la sensation du travail bien fait. Les discussions sont chaleureuses, elles se prolongent, comme avec Thibaut d’A fish on a bike que son Tour de France en solitaire n’est pas parvenu à dégouter du vélo. Mais telles des cendrillons diurnes, nous devons nous précipiter si nous ne voulons pas que notre virée ne se mue en retard. La crevaison est la citrouille du cycliste. Nous regagnons nos pénates où nous attendent nos panoplies civilisées. Nos coups de pédale ont allumé le jour.

Par Foucauld

Cyclisme